为深化应用型人才培养改革,提升学生实践创新能力,现代农林工程学院大力推行课程教学改革。近日,《植物病虫害防治技术》课程团队将传统课堂授课与户外实践、标本制作、职业应用深度融合,带领学生开展校外昆虫标本采集与鉴定实践,打造“沉浸式”教学新范式,取得显著教学成效。

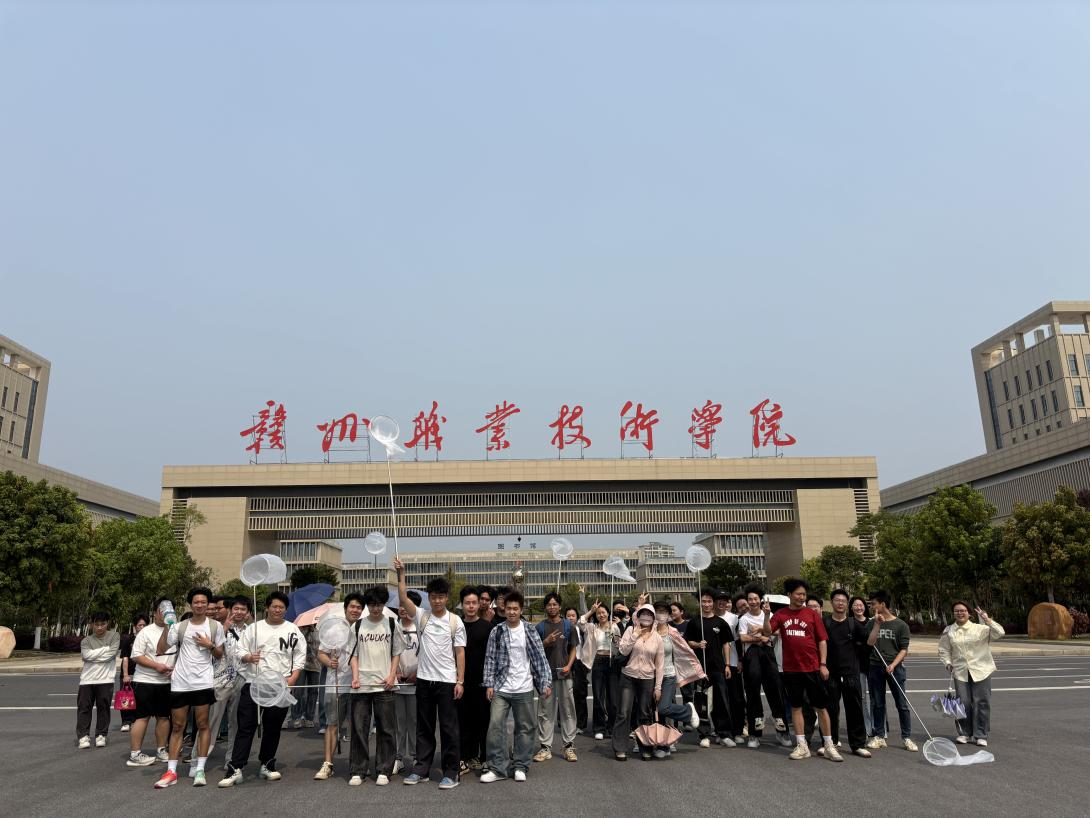

课程改革首推“田野课堂”模块,学生分组赴学校合作基地——三江乡饶家陂村水稻生产基地,开展昆虫采集实践。在教师指导下,学生使用捕虫网等工具,系统学习昆虫栖息环境调查、活体捕捉及标本预处理技术。通过实地观察蚜虫、瓢虫、菜粉蝶等害虫与天敌的生态关系,学生直观掌握病虫害发生规律。

“以前只在课本上看图谱,现在能亲手捕捉并分析昆虫行为,对‘生态防治’的理解完全不一样了!”学生吉成航在实践报告中写道。

返回实训室后,教学团队引入显微成像技术,指导学生完成标本分类。学生需通过解剖镜观察昆虫翅脉、口器特征,结合智能鉴定软件比对数据库,最终形成完整的物种鉴定报告。课程负责人党员教师李婷介绍:“我们特别增设‘错误标本库’分析环节,让学生通过典型误判案例,深度理解形态鉴定的关键细节。”

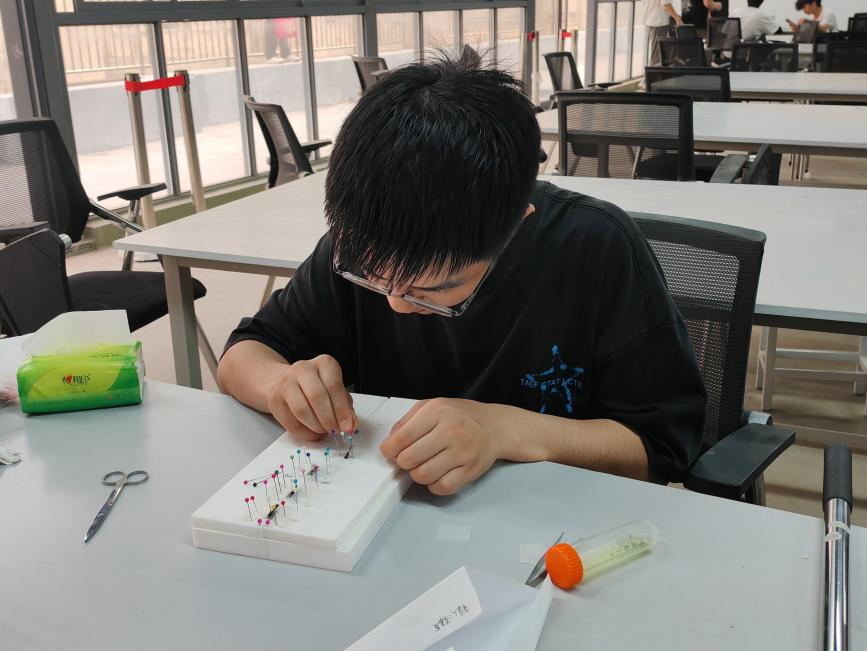

在标本制作环节,学生需完成展翅、整姿、干燥、标签录入等标准化流程,最终作品将纳入学院病虫害标本库,作为后续教学资源。为强化应用导向,课程还将设置“标本信息数字化”任务,教学生学会使用二维码技术录入标本生态数据,实现标本管理的科学化、可视化。

改革后的课程还将建立“病虫害防治案例库”。学生需针对采集标本设计综合防治方案,并在模拟答辩中接受专业老师质询。“学生的方案不仅要符合理论规范,还必须考虑农户成本、环境安全等现实因素,这种‘真刀真枪’的考核极大提升了他们的职业胜任力。”专业教师林妗蓓评价道。

本次教学改革通过“采集—鉴定—制作—应用”的全链条实践,使学生病虫害识别准确率大大提高,方案设计实操性显著增强。未来现代农林工程学院专业教学团队计划拓展无人机飞防、AI虫情识别等前沿技术模块,并与更多生态农场共建实践基地,持续培养懂理论、精技术、能创新的现代农业人才。

(撰稿:李婷;图文编辑:任磊;责任编辑:温春燕;初审:张红宇;复审:李琪;主审:曾卫平)

赣公网安备 36070102000115号

赣公网安备 36070102000115号